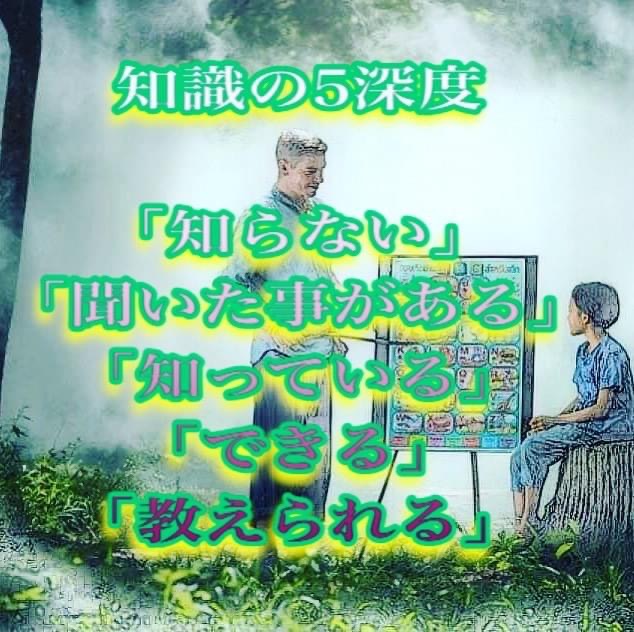

知識の深度には、次のような5つの段階があると言われています。

それぞれが異なるレベルの理解と能力を表しています。

- 知らない:

- 説明: これは最も基本的なレベルで、そのトピックについて全く知らない状態です。この段階では、単語や概念に対して全く馴染みがないため、他者からの説明や紹介が必要です。

- 例: 「量子コンピューティングについて何も知らない。」

- 聞いたことがある:

- 説明: この段階では、そのトピックについて表面的な認識があり、名前や基本的な概念を聞いたことがある状態です。ただし、詳しい内容や応用については理解していません。

- 例: 「量子コンピューティングという言葉は聞いたことがあるけど、詳しくはわからない。」

- 知っている:

- 説明: このレベルでは、そのトピックについて基本的な知識を持っており、概念や一般的な情報を理解しています。しかし、具体的な実践や応用においてはまだ自信がありません。

- 例: 「量子コンピューティングが量子ビットを使って計算を行う技術であることは知っている。」

- できる:

- 説明: ここでは、知識を実際の行動や操作に応用できる段階です。基本的なタスクや操作を自分で行うことができ、そのトピックに関する実践的なスキルを持っています。

- 例: 「量子コンピューターの基礎的なプログラムを書ける。」

- 教えられる:

- 説明: 最高レベルの知識深度で、この段階ではそのトピックについて他者に教えることができるほどの深い理解と実践的な能力を持っています。理論的な背景から応用まで、幅広く説明し、他者の質問にも対応できる。

- 例: 「量子コンピューティングの理論と実践を教えることができる。」

このように、知識の深度は段階的に進むものであり、各段階で異なるレベルの理解とスキルが求められます。

「知識の5深度」を活用することで、学習や教育の効果を高めることができるはずです。

1. 学習者の自己評価:

• 学習者が自分の理解度を評価するための基準として使えます。どの段階にいるのかを確認することで、次にどのレベルを目指すべきかを明確にすることができます。

• 例: 「このトピックについて私は『聞いたことがある』レベルだ。次は『知っている』レベルを目指そう。」

2. 教育の計画:

• 教師が授業やカリキュラムを設計する際に、学生の現在の知識レベルに応じた指導法を選択するのに役立ちます。各段階に応じた教材やアクティビティを用意することで、効果的な学習を促進できます。

• 例: 初めて学ぶ学生には基本概念を紹介する(「聞いたことがある」レベル)、中級者には応用問題を解かせる(「できる」レベル)。

3. フィードバックの提供:

• 学習者に対して適切なフィードバックを提供するためのガイドラインとして活用できます。それぞれの段階に応じた具体的なアドバイスを与えることで、次のレベルへの到達をサポートします。

• 例: 「あなたは基本的な概念を理解している(『知っている』レベル)。次は具体的な課題に取り組んでみましょう(『できる』レベル)。」

4. 自己学習の促進:

• 個人が自己学習を行う際に、このモデルを参考にすることで、学習の進行度を管理しやすくなります。どの段階にいるのかを認識し、次のステップを計画することで、効率的に学習を進めることができます。

• 例: 「この新しいスキルを習得するために、まず基本的な情報を集めて『聞いたことがある』レベルに到達しよう。」

5. 評価基準の設定:

• 教師やトレーナーが学習成果を評価する際の基準として利用できます。各段階における目標達成度を評価することで、学習者の進捗をより正確に把握できます。

• 例: 試験や実技テストで、「知っている」レベルの学生には基本的な質問を、「できる」レベルの学生には実践的な課題を出す。このように、「知識の5深度」を活用することで、学習プロセスを体系的に管理し、学習者の理解度に応じた適切な教育を提供することができます。