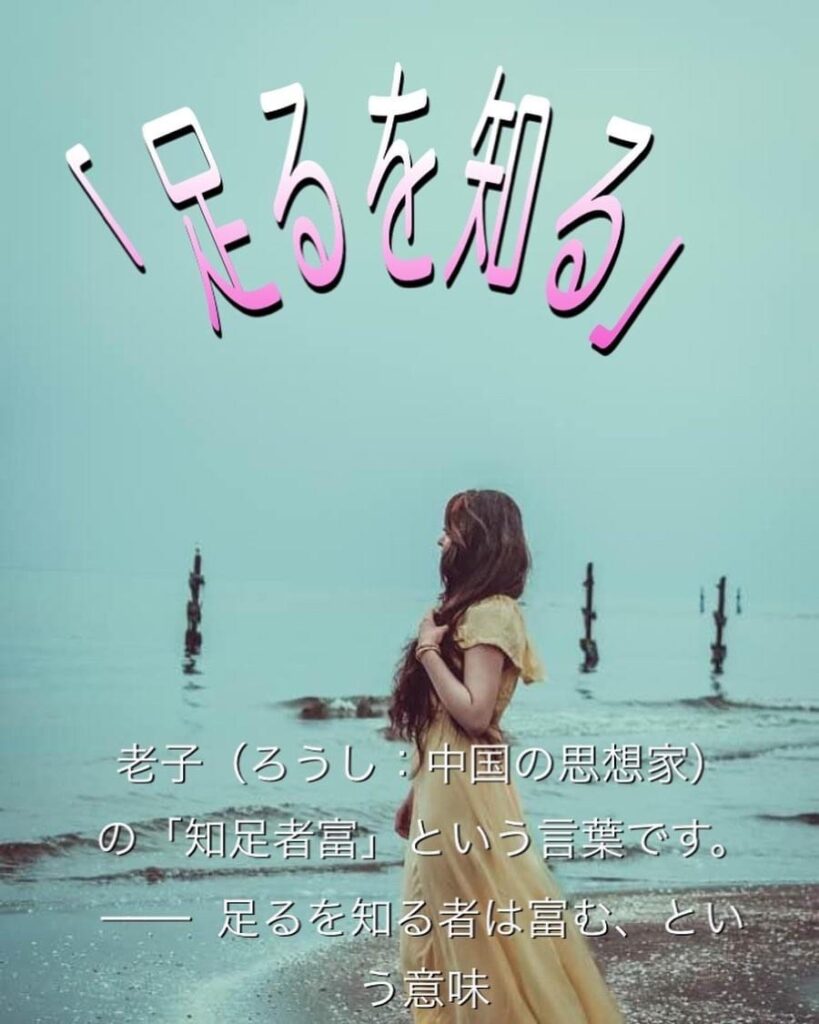

「もっともっと…」「まだ足りない…」と不要な欲望や苦しみを捨て、すでに持っているものに感謝の心を

── 足るを知る人は幸せになれる。-

「無いもの」「不足しているもの」に注目するのではなく、「足りてるもの」「すでにあるもの」に注目するという意味です。

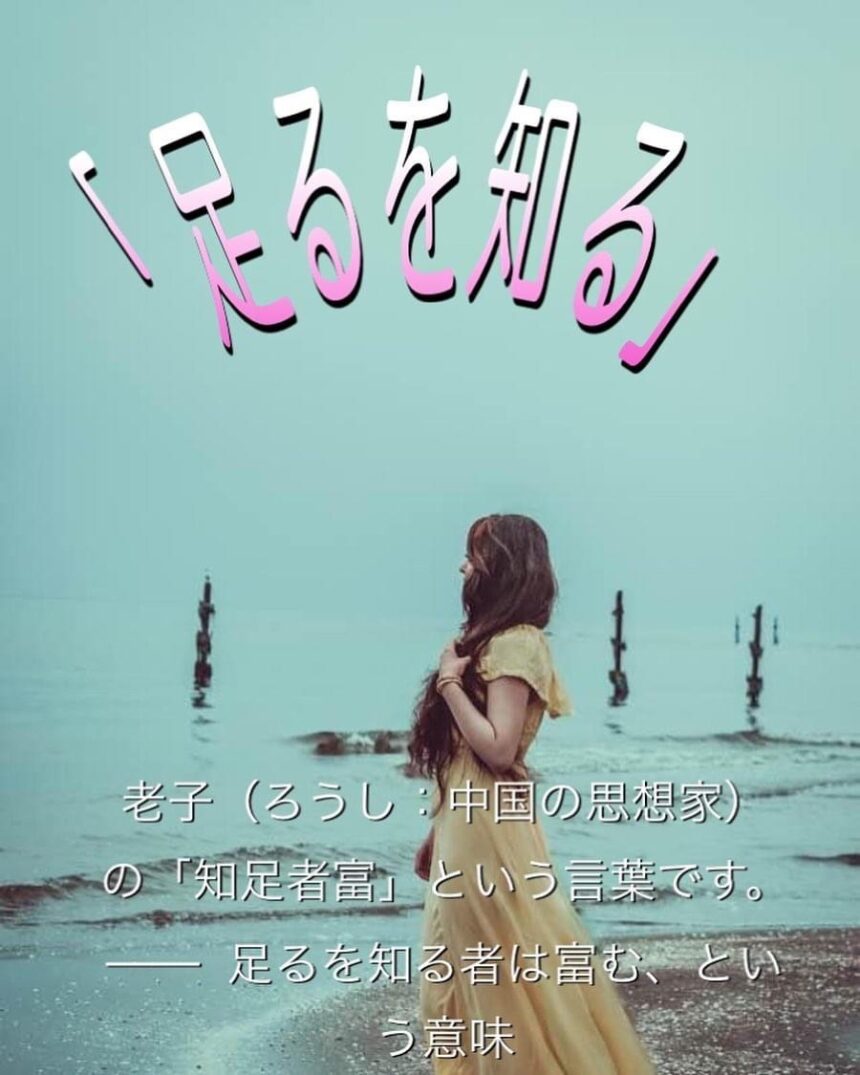

タルをシる (足を知る)

老子の「知足者富」

★苦しみの原因

私たちは得てして、自分が持っていないものを欲しがり、自分以外の誰かに憧れてしまいます。

「アレを手に入れたい」「あの人のようになりたい」と、どこかでそう強く感じています。

常に #欠乏感 を意識しながら暮らしている

「もっともっと…」「まだ足りない…」というわけです。

不要な欲望や苦しみは捨て、自分がすでに持っているものに注目する生き方を選択すること。

それが「 #足るを知る」ということ

無いものに憧れるのではなく、自分の持って生まれた天分や才能を十分活かして生きなさい、ということです。

足るを知る人は幸せになれる

という言葉は、老子(Laozi)の教えの一部です。以下に老子の「知足者富」の全文とその日本語訳を示します。

老子の「知足者富」の全文:

「為無為。事無事。味無味。大小多少。報怨以徳。圖難于其易。為大于其細。天下莫能臣者,是以聖人云:「希言自然。故飄風不終朝,驟雨不終日。孰為此者?天地。天地尚不能久,而況於人乎?故從事于道者,同於道。德者,同於德。失者,同於失。同於道者,道亦樂得之。同於德者,德亦樂得之。同於失者,失亦樂得之。信不足焉,有不信焉。」

日本語訳(意訳):

「無為に行動せよ。

事に執着することなく行動せよ。

味覚や好みにとらわれず、大小や量の多寡にもとらわれずに行動せよ。

報いや怨みを徳によって処理せよ。

易しいことを難しく考え、細かいことを大事にするように行動せよ。

天下に誰も臣下になることはできない。そのため、聖人は言います。

「言葉は希に自然に従え。

だから、つかの間の風や短時間の雨のように振る舞え。

これを行うのは誰か?

それは天地である。

天地でさえ長く続くことはできず、ましてや人間で続くことなどできない。

だから、道に従って行動する者は、道に共鳴する。徳のある者は、徳に共鳴する。

喪失した者は、喪失に共鳴する。道に共鳴する者には、道も喜びを感じる。

徳に共鳴する者には、徳も喜びを感じる。

喪失に共鳴する者には、喪失も喜びを感じる。

信じることが足りない場合、信じないことがある。」

この言葉は、老子の哲学的な思想であり、人々が欲望や執着に囚われずに、自分自身が持っているものや現在の状況に感謝し、満足することの大切さを説いています。

人々が常に「足りないもの」や「不足しているもの」に焦点を当てるのではなく、「足りているもの」や「すでにあるもの」に注目し、それを十分に活かして生きることで、幸福を見出すことができると教えています。

老子(Laozi)は、古代中国の思想家であり、中国哲学の一派である道家(Taoism)の創始者として知られています。彼の生涯や正確な伝記は不明ですが、紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけて活動したとされています。老子の教えは、彼の代表的な著作である『道徳経』(または『老子』)によって広まりました。

『道徳経』は、81の短い篇から成り立ち、老子の哲学や道家の思想が述べられています。主なテーマは「道」(Tao)と「徳」(De)であり、自然の法則や宇宙の摂理に従って生きること、無為自然の原理を追求することが重要であると説かれています。また、老子は非行為主義や無為自然、謙虚さ、柔軟さ、自己実現などの概念を提唱し、個人の内面的な成長や社会の調和を追求することを重視しました。

老子の教えは、後世の中国哲学や文化に深い影響を与えました。彼の思想は、道家のみならず、儒家や仏教など他の思想体系とも相互に影響しながら、中国の思想史の中で重要な位置を占めています。老子の教えは、自然と調和し、内なる平和と真理を追求することを通じて、個人の幸福や社会の安定を追求するための指針となると考えられています。